张绪山,清华大学历史系教授。通晓英文、希腊文、法文等外文;研究领域涉及拜占庭史、中西交流史等,著有《6-7世纪中国和拜占庭帝国关系》(希腊文,雅典1998年)、《中国与拜占庭帝国关系研究》(中华书局2012年);译作包括《东域纪程录丛》、《封建社会》、《国王神迹》等。

在皇权制度下,“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”是一定则;在这个原则之下,只有皇帝一人算作人,其他人都是皇帝的奴才,所谓“帝力于我何有哉”不过是文人一厢情愿的臆想。不过,从制度上讲,只有进入官僚体制者,才算是暂时做稳了奴才,其余都是想做奴才而不得。主子不养白吃的懒汉,豢养奴才是用来役使的。奴才一旦做成,必须有奴才的样子:勤快、尽心、体贴、善察主子的心意,处处站在主子的角度想事做事。

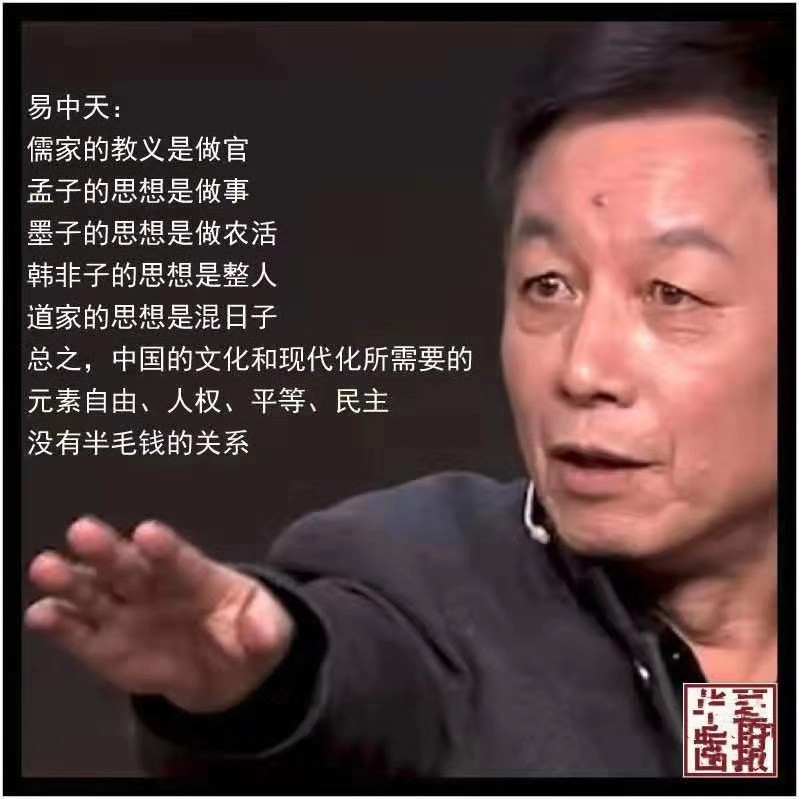

孟子将人分为劳心者与劳力者,认为劳心者治人,劳力者治于人。对于奴才而言,不管以“心”还是以“力”侍奉主子,都是“受治于”主子的奴才,从主子那里讨好处。所以,凡做奴才者,不管属于哪个行业,在哪位主子手下做事,必须竭尽“忠诚”:忠于主子本人,忠于主子的集团,忠于主子集团的事业;以主子之是为是,主子之非为非。在“忠”这个前提下,奴才不能存有独立意志,须把自己的意志消灭,把自己弄得不成其为人,以便呈现出奴才的“范儿”。没有“范儿”的奴才不是真奴才,有“范儿”的奴才(如太监),其言行举止让人一望而知其为奴才。

奴才侍奉主子,“忠”固为必需,但恪守奴才本分而不逾矩也至关重要。单是这一点,就不是所有的奴才都能做到,正如鲁迅所指出:“奴隶只能奉行,不许言议;评论固然不可,妄自颂扬也不可,这就是‘思不出其位’。譬如说:主子,您这袍角有些儿破了,拖下去怕更要破烂,还是补一补好。进言者方自以为在尽忠,而其实却犯了罪,因为另有准其讲这样的话的人在,不是谁都可说的。一乱说,便是‘越俎代谋’,当然‘罪有应得’。倘自以为是‘忠而获咎’,那不过是自己的胡涂。”有才能的奴才之所以让主子不放心,最基本的一点,是因为他们多自以为是,超越奴才职守,做出非奴才本份的行为来。

普通奴才所能做到的,不过是坚守忠诚,循规蹈矩、老老实实地服侍主子。要显示出境界,就必须有异乎寻常的行为,不仅让众人,而且让主子感到独异特出,与众不同。这便是体现奴才个性的“境界”。有了“境界”,方有机会从普通奴才中脱颖而出,成为众奴才中的“极品”。

俗谚云:欲有非常之功,必待非常之人。同理,奴才“境界”必以惊世骇俗的极端“忠诚”行为表现出来。这种极端行为通常超越人类的想象,如“吮痈舐痔”。吮:聚拢嘴唇吸取;痈:毒疮;舐:舔;直白地说,就是以嘴为主子舔吸疮痔上的脓血。这个词太不雅,对于拥有正常想象力的人,往往会引起不良生理反应,所以不常被人们使用。但这个典故出现很早。战国时期,宋偃王派曹商出使秦国,曹商鼓舌如簧,深得秦惠王宠信,获赏赐一百辆马车。曹商回国后向庄子炫耀,庄子颇为不屑,说:“秦王有病召医,破痈溃痤者得车一乘,舐痔者得车五乘,所治愈下,得车愈多。子岂治其痔邪,何得车之多也?”庄子智慧幽深,用词刻薄,讥讽中充满恶意的嘲讽。实际上,曹商固善于巧言令色,但还不至于下作到为秦王吮痈舐痔的地步。

然而,历史所呈现给后人的画面远比人们的想象更丰富。一部二十四史让看到:只有人想不到的,没有奴才做不到的;即使是匪夷所思的事情,一旦落到奴才身上,也会产生出来。汉文帝时,邓通因获得宠幸而飞黄腾达,富可敌国。汉文帝痔疮发作,疼痛不已,邓通为了“谢主隆恩”,经常趴到文帝的屁眼上,为之吮吸脓血。此事史有明证。《史记·佞幸列传》记载:“文帝尝病痈,邓通常为帝唶吮之。”文帝认为身边大臣能为自己做到的,自己的骨肉也能做到,于是在太子前来探病时,让太子为之。太子虽然勉强做了,却显露出难为情的样子;事后听说邓通常为文帝吮吸脓血,心中惭愧,但也怨恨邓通开其先例。太子(汉景帝)即位后,将邓通免职。不久,有人告发邓通偷盗境外的铸钱。景帝责令彻查,把邓通家的钱财全部没收充公。长公主刘嫖同情邓通,赏赐一些钱财,但马上被官吏没收抵债,连一只簪子也不许邓通戴在身上。邓通最后落得一文不名,寄食在别人家里,悲惨地死去,不得善终。邓通想以“吮痈舐痔”来保住自己的荣华富贵,到头来竟因“吮痈舐痔”而败亡。奴才的“境界”一旦遭主子厌恶,奴才的好日子也就到头了。此可谓祸福相依,利弊共存。

不过,在中国史册中,以奴才的极端行为而奏奇效者也不乏其例,最著名的要推那位大名鼎鼎的越王勾践。在中国人的常识中,勾践以英雄励志的“卧薪尝胆”故事名垂后世,表现其奴才“境界”的“壮举”却几乎不为人所知。据记载,勾践被囚于吴国时,吴王夫差偶染小病。勾践独出心裁,尝了夫差的大便,声称夫差可很快痊愈。夫差问其故,勾践讲出缘由,夫差甚为感动,随后释放了勾践。此事《吴越春秋》记载甚详:“(吴)王召(勾践)而见之。(勾践)适遇吴王之便,太宰嚭奉溲恶以出,逢户中。越王因拜:‘请尝大王之溲,以决吉凶。’即以手取其便与恶而尝之。因入曰:‘下囚臣勾践贺于大王,王之疾至己巳日有瘳,至三月壬申病愈。’吴王曰:‘何以知之?’王曰:‘臣尝事师,闻粪者顺榖味,逆时气者死,顺时气者生。今者臣窃尝大王之粪,其恶味苦且楚酸。是味也,应春夏之气。臣以是知之。’大悦,曰:‘仁人也。’”勾践的行动感动了夫差,获得自由身份,从而向复仇成功迈出了第一步。

奴才尝粪便之举,非独勾践一人为之。武则天时,郭霸任监察御史,极善谄媚上峰,时大夫魏元忠染病卧床,诸御史尽往省之,霸独后到。郭霸见到魏元忠,立刻现出非常替主子担忧的神情,请求查看魏元忠的大便,用手指挖起一块,放到嘴里品尝,元忠吃惊不小,但郭霸却高兴地对魏丞相说:“病人的粪便如果发甜,就让人忧虑,今我尝丞相的粪便是苦味,可保无虞了。”此事亦有明文记载。《旧唐书·郭霸传》:“时大夫魏元忠卧疾,诸御史尽往省之,霸独居后。比见元忠,忧惧,请示元忠便液,以验疾之轻重。元忠惊悚,霸悦曰:‘大夫粪味甘,或不瘳。今味苦,当即愈矣。’”未料魏元忠刚直,厌恶这种奴才行为,将此事宣露于朝士而为后人所知。

尝粪是非常之举,是极品级的奴才行为,等而次之者则更多。清代有一首打油诗,曰:“昔年于府拜干娘,今日干爷又姓梁。赫奕门庭新吏部,凄清池馆旧中堂。郎如得志休忘妾,妾岂无颜只为郎。百八牟尼珠一串,归来犹带乳花香。”这首诗说的是,乾隆时一位汪姓翰林谄事豪贵,妻子曹氏更是一丘之貉,汪翰林巴结军机大臣于敏中,让妻子曹氏拜于母为干娘。后于敏中受贿败露而被撤职查办。汪翰林又让其妻子转而拜户部尚书梁国治为干爹,极尽逢迎。相传冬月严寒,梁尚书早朝,汪妻往往先取朝珠放在胸中温热,然后再亲自挂在尚书脖子上。此见于清人陈康祺《郎潜纪闻》所记“大夫之谄媚”条。

奴才的“境界”还表现为,洞悉主子的心思,不露声色、恰到好处地满足主子的心理需求。历史典籍留下了一些奇妙的典例。《宋稗类钞》云:朱勉得宠于宋徽宗赵佶,常常被叫到宫里喝酒。一次宴罢,赵佶用手亲昵地拍了朱勉一下。朱勉赶紧脱下那件锦袍,请人在赵佶拍过的地方绣上一只金手印,逢人便得意地炫耀说:“徽宗尝以手抚之。”另有一次,朱勉从内宫饮酒归来,他又用黄帛缠臂,与人相互作揖时,他那只胳膊一动不动。他解释说:“这只胳膊被皇帝抚摸过,恕不多礼。”在中国历史上,以如此心裁独出的形式表现主子的伟大与神圣,殊不多见。唯其不多,方可称得上“有境界”,否则便是俗人之举了。不过,此类实例也并非绝无仅有。千载之后可与其匹者,是我们所熟悉的最著名的典例:某农民获领袖接见并握手后,返回家乡竟一个多月不洗手,目的是让众乡亲也有机会握一握被“神圣之手”握过的手。虽然前者出乎处心积虑的经营,后者代表的是时代造神氛围下朴素的虔诚,但二者在塑造神圣氛围上功能完全相同。

主子最大的爱好莫过于被奴才吹捧。作为天下最大的主子,皇帝最乐的事便是从奴才那里听到颂扬之词,所以“天王圣明,臣罪当诛”便成为皇帝百听不厌的程式用语。这个定则甚至在鬼界也同样有效。《笑林广记》里有一则故事:一位秀才享有的阳寿终结了,去见阎王,阎王偶放一屁,秀才灵机一动,献上一篇《屁颂》:“高竦金臀,弘宣宝气。依稀乎丝竹之声,仿佛乎麝兰之味。臣立下风,不胜馨香之至!”阎王闻之大喜,立刻为其增寿十年,放回阳间。这个故事听来滑稽可笑,但其中所蕴含的道理值得追索:歌颂阎王之“屁”的美妙与“屁味”的馨香是前提,而表达“臣立下风”所得到的殊荣则是不可少的要件;若说前者是直描,后者则是委婉的烘托。秀才成功的关键不仅在其颂诗华美,更在于它符合阎王的心理需求,搔到了阎王的痒处,令其无比舒心、受用。一切以“心”侍奉主子的奴才,非达此境界,绝无成功的可能。马屁只有拍到化境,做到“大音希声,大象无形”,全无阿谀奉承的痕迹,才能令主子赏心悦目而不反感,奴才方可从中大受其益,否则只能适得其反,一旦被主子察觉其用心,则奴才必受鄙视乃至厌恶,其结果是利益受损或遭受惩罚。

“颂圣”是做奴才的文人的特长。南唐皇帝李璟是个词人,有次与臣属钓鱼,很长时间毫无所获,心里窝囊,面子上有些挂不住。此时侍臣李家明精准地洞悉皇帝的心思,献诗一首:“玉甃垂钓兴正浓,碧池春暖水溶溶。凡鱼不敢吞香饵,知是君王合钓龙。”这马屁拍得恰逢其时而恰如其分,令李璟登时尴尬顿消,懊恼全无。诗人杜荀鹤谒见梁太祖朱温,正碰上出太阳而又下雨的天气。以当时的迷信观念,此种情形谓之“天泣”,乃不祥之兆。朱温内心恐惧。杜荀鹤明察朱温心思,乘机献上一诗:“同是乾坤事不同,雨丝飞洒日轮中。若叫阴朗长相似,争表梁王造化功。”一首诗搔到皇帝的痒处,不仅化解了朱温心头的恐惧和疑惑,而且还颂扬了皇帝化育万物的超自然能力,令朱温心花怒放,龙颜大开,后来杜荀鹤当上了翰林学士,获益匪浅。

最能展现奴才“境界”的,是以奴才的身份说出主子想不到或想到而不便说的话来;从正常人所不堪的奴才生活中寻出美妙感与幸福感来。清末时法国使臣罗杰斯对中国皇帝说:“你们的太监制度将健康人变成残疾,很不人道。”没等皇帝回话,贴身太监姚勋抢过话头反驳道:“这是陛下的恩赐,奴才们心甘情愿。怎可诋毁我大清国律,干涉我大清内政!?”可以想见,如果此话出自大清皇帝之口,法国人一定还会争辩,力陈太监制度之非,但这话出自太监制度的受害者之口,还有什么可说呢?同样的情形也见于近代名人康有为。康有为为恢复帝制奔走呼号,为跪拜皇帝之礼鼓吹,作《请饬全国祀孔仍行跪拜礼》一文,以凛然之色质问中华民族:“中国国民不拜天,又不拜孔子,留此膝何用?”可以说,大清皇帝想到的,南海康圣人全想到了;皇帝没想到的,康圣人也想到了。在照顾主子的利益上,奴才往往比主子想得更周全。

有“境界”的奴才,都是恪尽忠诚,察言观色、洞悉主子心思,且能做主子心想之事的高手。陕北流传一首花儿曲目,叫做《骑白马》。原词唱到:“骑白马,挎洋枪,三哥哥出门瞧姑娘,姑娘坐在绣楼上,茶饭不思想情郎。”未料这首表现男女爱情的很平常的花儿曲目硬是被弄成了“颂圣”之曲,并唱遍中华大地。被视为一代文宗的某人就一张大人物在飞机中工作的照片写下著名的诗篇:“在一万公尺的高空,在图—104的飞机之上,难怪阳光是加倍地明亮,机内和机外有着两个太阳!不倦的精神啊,崇高的思想,凝成了交响曲的乐章,象静穆的崇山峻岭,也象浩渺无际的重洋!”这样的颂词之所以在那个时刻出现,是因为此刻主子的心思被善解人意的奴才敏锐地捕捉到了。

正如地理因素作用下形成的肤色可以遗传,历史积习一旦形成,也就会被作为“基因”而遗传。2008年5月12日汶川发生地震后,某省作协副主席王某人发表一篇《江城子—废墟下的自述》的诗作:“天灾难避死何诉,主席唤,总理呼,党疼国爱,声声入废墟。十三亿人共一哭,纵做鬼,也幸福。银鹰战车救雏犊,左军叔,右警姑,民族大爱,亲历死也足。只盼坟前有屏幕,看奥运,同欢呼。”从一场给人们生命财产带来巨大损失,目睹惨状而令人肝肠寸断的自然灾难中,煞有介事、一本正经地鼓捣出“幸福感”来,并且驾轻就熟、冠冕堂皇地转化为“颂圣”的绝妙题材,仅靠出色的文字功夫是做不到的,它需要有与“颂圣”积习相辅相成的奴才心态。这首诗歌“杰作”算得上现代社会仍存在蓬勃旺盛的“皇奴心态”的典型例证,可视为表现奴才“境界”的活教本。

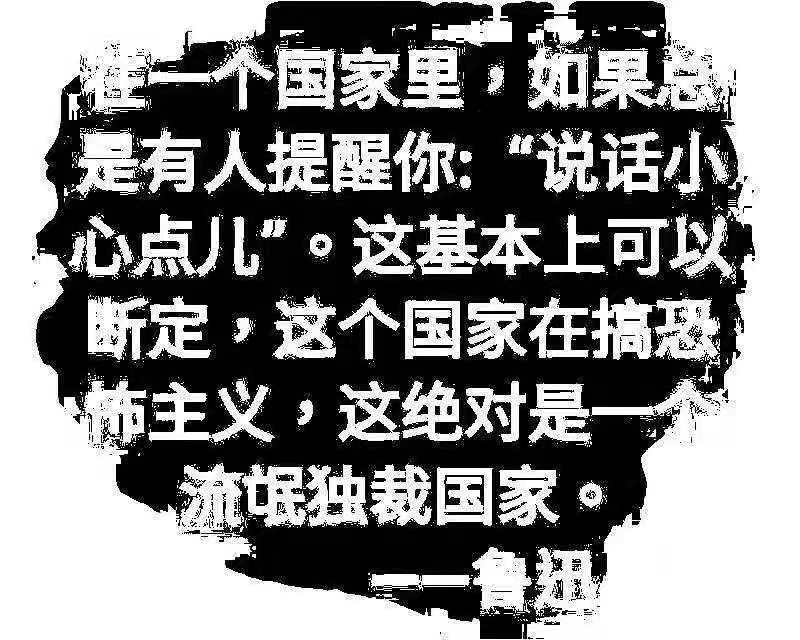

鲁迅说:“自己明知道是奴隶,打熬着,并且不平着,挣扎着,一面意图挣脱以至实行挣脱的,即使暂时失败,还是套上了镣铐罢,他却不过是单单的奴隶。如果从奴隶生活中寻出‘美’来,赞叹,抚摩,陶醉,那可简直是万劫不复的奴才了,他使自己和别人永远安住于这生活。”列宁说:“意识到自己的奴隶地位而与之作斗争的奴隶,是革命家。不意识到自己的奴隶地位而过着默默无言、浑浑噩噩的奴隶生活的奴隶,是十足的奴隶。津津乐道地赞赏美妙的奴隶生活并对和善的好心的主人感激不尽的奴隶是奴才,是无耻之徒。”做奴才而不安于默默无闻地做奴才,更以其独出心裁的方式从奴才生活中寻出美妙感、幸福感,乃至崇高感与神圣感,这就是奴才的“境界”!列宁所谓“无耻之徒”、鲁迅所谓“万劫不复的奴才”,正是真奴才展现的“境界”。